by Redazione | 9 October 2025 | Articoli, Blog, Eventi

Il 26 e 27 settembre 2025 abbiamo svolto un coinvolgente evento di Team Building organizzato da MAS Management Network presso il suggestivo Rifugio Larici da Alessio, a Roana (VI), che ha visto la partecipazione di 14 collaboratori aziendali. Due giornate all’insegna della collaborazione, della strategia e del contatto con la natura, con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche di gruppo in un contesto informale ma stimolante.

Il 26 e 27 settembre 2025 abbiamo svolto un coinvolgente evento di Team Building organizzato da MAS Management Network presso il suggestivo Rifugio Larici da Alessio, a Roana (VI), che ha visto la partecipazione di 14 collaboratori aziendali. Due giornate all’insegna della collaborazione, della strategia e del contatto con la natura, con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche di gruppo in un contesto informale ma stimolante.

La serata di venerdì 26 settembre si è aperta con una cena conviviale, occasione perfetta per rilassarsi e creare un clima positivo tra i partecipanti. A seguire, le squadre si sono sfidate in un business game, un gioco a tema manageriale progettato per mettere alla prova abilità decisionali, pensiero critico e spirito di squadra.

La serata di venerdì 26 settembre si è aperta con una cena conviviale, occasione perfetta per rilassarsi e creare un clima positivo tra i partecipanti. A seguire, le squadre si sono sfidate in un business game, un gioco a tema manageriale progettato per mettere alla prova abilità decisionali, pensiero critico e spirito di squadra.

Il giorno seguente, sabato 27 settembre, ha avuto luogo la parte più avventurosa del programma: una gara di orienteering a squadre lungo un percorso di qualche chilometro tra i prati e i boschi che circondano le malghe, con le mucche al pascolo a fare da cornice naturale. Durante il tragitto, i partecipanti hanno dovuto raccogliere informazioni e completare una serie di prove, orientandosi con mappe e indizi per raggiungere i diversi punti di controllo.

Il giorno seguente, sabato 27 settembre, ha avuto luogo la parte più avventurosa del programma: una gara di orienteering a squadre lungo un percorso di qualche chilometro tra i prati e i boschi che circondano le malghe, con le mucche al pascolo a fare da cornice naturale. Durante il tragitto, i partecipanti hanno dovuto raccogliere informazioni e completare una serie di prove, orientandosi con mappe e indizi per raggiungere i diversi punti di controllo.

Il pernottamento al rifugio, reso ancor più suggestivo da un cielo piovoso nella notte e da un clima variabile soleggiato al mattino, ha aggiunto un tocco autentico all’esperienza, favorendo momenti di confronto e condivisione anche informali, immersi nella quiete dell’Altopiano.

Il pernottamento al rifugio, reso ancor più suggestivo da un cielo piovoso nella notte e da un clima variabile soleggiato al mattino, ha aggiunto un tocco autentico all’esperienza, favorendo momenti di confronto e condivisione anche informali, immersi nella quiete dell’Altopiano.

L’evento, curato la MAS Management Network, ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare la coesione tra i membri del team, attraverso attività che hanno unito divertimento, sfida e collaborazione, in un contesto naturale ricco di stimoli e bellezza.

by Redazione | 3 April 2024 | Articoli, Blog

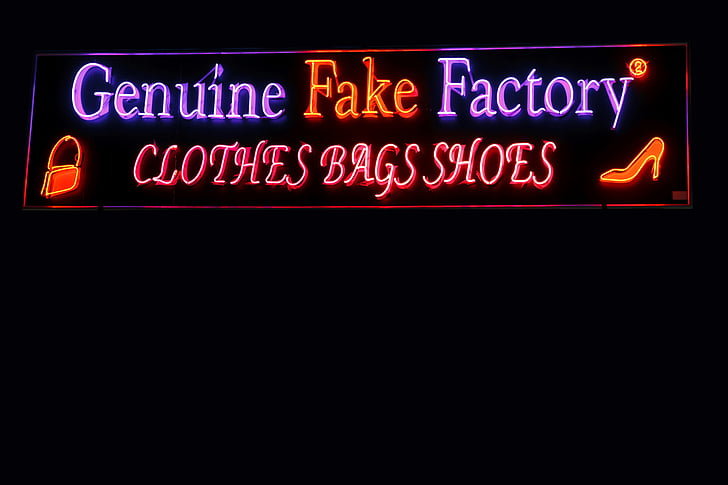

I falsi sono dei prodotti di qualità inferiore all’originale, che lo imitano in un modo più o meno evidente. Tali prodotti vengono venduti all’insaputa dell’azienda proprietaria di quel predetto marchio, con azione illecita che viola le norme in materia di brevetto, copyright e leggi sul marchio registrato. La maggior parte delle fabbriche di vestiti contraffatti sorge nei paesi in via di sviluppo, e in una percentuale tra l’85% e il 95% di tutte le contraffazioni proviene dalla Cina.

I falsi sono dei prodotti di qualità inferiore all’originale, che lo imitano in un modo più o meno evidente. Tali prodotti vengono venduti all’insaputa dell’azienda proprietaria di quel predetto marchio, con azione illecita che viola le norme in materia di brevetto, copyright e leggi sul marchio registrato. La maggior parte delle fabbriche di vestiti contraffatti sorge nei paesi in via di sviluppo, e in una percentuale tra l’85% e il 95% di tutte le contraffazioni proviene dalla Cina.

I motivi che portano comunque al commercio di capi contraffatti sono principalmente i seguenti:

- La Gen Z predilige la moda come categoria di intrattenimento su cui davvero vale la pena spendere, si pensa che sia moralmente accettabile acquistare e utilizzare beni di lusso falsi.

- La dinamica del fast fashion ha enormemente contribuito a creare la mentalità del “poco valore” e dell’acquisto d’impulso, aumentando sempre più il fenomeno dell’usa e getta legittimando la pratica dell’acquisto di pezzi contraffatti, che proprio perché non di marca, possono avere un ciclo di vita breve come le preferenze dettate dalla moda.

Il mercato del fake dilaga ogni giorno di più e rappresenta una piaga che penalizza fortemente i marchi luxury e high-end streetwear. Ad esempio, Nike è l’azienda più contraffatta al mondo, mentre sembra che Rolex sia il marchio più ricercato da tutti a livello di contraffazione, con ben 228.000 ricerche annuali per “fake Rolex”.

I brand per cercare di contrastare le operazioni dei falsi e per certificare l’originalità del prodotto grazie all’intelligenza artificiale hanno adottato alcune soluzioni, quali ad esempio:

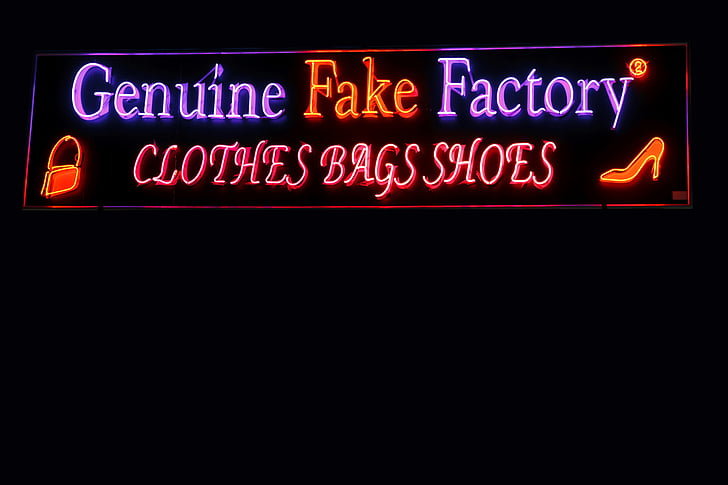

- RFID: inserimento di tag posizionati all’interno o nell’ etichetta del prodotto finito, ha come obiettivo quello di garantire l’autenticità dei prodotti del brand e combattere quindi l’anticontraffazione. L’RFID è la tecnologia di identificazione automatica via radio che consente di rilevare e tracciare oggetti a cui sia applicato un TAG. Al suo interno è contenuto un codice che identifica in maniera univoca l’autenticità di quel prodotto.

- Certilogo: inserimento nei capi di una speciale etichetta con QR code e un Codice numerico a 12 cifre che costituisce l’identità digitale del prodotto. Il cliente con il proprio Smartphone inquadra l’etichetta dove è stampato un QR code univoco irriproducibile dal mercato del falso. In alternativa, si può anche entrare nel sito Certilogo e digitare il codice di 12 cifre manualmente.

- Entrupy: l’app ha come obiettivo fondamentale riconoscere gli accessori falsi ed offrire supporto sia per le aziende che per i consumatori. L’apparato grazie allo zoom ottico amplifica fino a 260 volte le immagini e scruta ciò che non potrebbe essere visto dall’occhio umano, dove gli algoritmi assegneranno un punteggio all’elemento come autentico o non verificato in base alle immagini inviate.

Allo stesso modo anche i consumatori, per essere sicuri di compare un capo originale, devono prestare attenzione ai seguenti elementi:

Imballaggio fragile o assente: Il packaging dei prodotti griffati sono generalmente di alto valore ed esteticamente belli

Imballaggio fragile o assente: Il packaging dei prodotti griffati sono generalmente di alto valore ed esteticamente belli- Scarsa qualità dei prodotti e accessori mancanti

- Prezzo di Vendita: se un capo ha un prezzo stracciato è possibile che non sia originale

- Esaminare le Cuciture

- Colla e chiusure

- L’etichetta

- Errori grammaticali

- Loghi difettosi

La contraffazione dei prodotti di lusso resta una problematica importante e molto attuale che non è da sottovalutare. Gli strumenti per combattere il fake ci sono, si tratta di adattarli ad un mercato in continua evoluzione.

by Redazione | 7 February 2024 | Articoli, Blog

L’avvento della tecnologia, dei nuovi mezzi di comunicazione ed il processo di globalizzazione hanno determinato il sorgere di un nuovo scenario competitivo tra le diverse aziende, alimentando, in un certo senso il fenomeno del co-branding.

L’avvento della tecnologia, dei nuovi mezzi di comunicazione ed il processo di globalizzazione hanno determinato il sorgere di un nuovo scenario competitivo tra le diverse aziende, alimentando, in un certo senso il fenomeno del co-branding.

Il co-branding è di fatto una collaborazione temporanea tra più brand, tesa a lanciare un prodotto figlio di questa unione. Si tratta di realtà già conosciute e riconoscibili dal pubblico, che possono così comunicare senza influenzare l’identità di marca. È caratterizzato da una prima marca definita ospitante o accogliente; mentre l’altro brand viene chiamato invitato o secondario. Tale contratto è caratterizzato da una significativa area di rischio, coinvolgendo elementi sensibili dell’impresa.

È possibile distinguere diverse tipologie di co-branding: funzionale e simbolico, esclusivo e non esclusivo. Il co-branding funzionale prevede l’indicazione sul prodotto di due o più marchi utilizzati nella realizzazione del prodotto medesimo. L’impresa titolare del brand ospitante stipula un contratto con un partner avente lo scopo di far figurare sul prodotto, un marchio esterno alla categoria in cui il prodotto stesso si trova. Il product base co-branding costituisce una forma più intensa di collaborazione tra i due o più brand. I due o più marchi vengono combinati, creando un unico prodotto distintivo.

È possibile distinguere diverse tipologie di co-branding: funzionale e simbolico, esclusivo e non esclusivo. Il co-branding funzionale prevede l’indicazione sul prodotto di due o più marchi utilizzati nella realizzazione del prodotto medesimo. L’impresa titolare del brand ospitante stipula un contratto con un partner avente lo scopo di far figurare sul prodotto, un marchio esterno alla categoria in cui il prodotto stesso si trova. Il product base co-branding costituisce una forma più intensa di collaborazione tra i due o più brand. I due o più marchi vengono combinati, creando un unico prodotto distintivo.

Nel mondo della moda l’attività di co-branding è sempre più comune soprattutto per aumentare l’audience, essere più creativi e rinnovare il brand dandogli un apporto sempre più innovativo e al passo con i tempi. Alcuni esempi di co-branding che hanno avuto successo nell’ultimo periodo sono i seguenti:

- Diesel x Diesel: fake smile: Nel 2021 il brand propone una capsule collection composta da 24 capi iconici rubati dall’archivio del brand e riadattati allo stile e alle esigenze dell’epoca attuale per creare un collegamento tra il passato e presente. A celebrare questa collezione la campagna “Fake Smiles” dove per fake si intende “esagerazione”, con un taglio di ironia la capsule rappresenta una frecciatina alle mille collaborazioni che dominano l’industria della moda. Collaborando con se stessa, Diesel X Diesel rievoca non solo un sentimento nostalgico della propria Heritage passata ma rileva anche la propria capacità di far leva sul suo stesso marrchio creando un prodotto che nella mente del consumatore, proprio per la strategia controtendenza, si posiziona al di sopra delle usuali collaborazioni ricercate dagli altri brand.

- Supreme x Luis Vuitton: La collaborazione tra Louis Vuitton e Supreme è stata una delle partnership più sorprendenti e influenti nel mondo della moda di lusso. La notizia ha generato un’enorme attesa e ha suscitato un grande interesse da parte degli appassionati di moda e degli amanti dello streetwear. La collaborazione ha presentato una vasta gamma di prodotti, tra cui borse, accessori, abbigliamento e scarpe. I classici motivi del monogramma di Louis Vuitton sono stati combinati con il logo iconico di Supreme, creando un’estetica unica che ha reso riconoscibili i prodotti della collaborazione. La collezione è stata distribuita in modo molto esclusivo. Inizialmente, è stata disponibile solo in selezionate boutique Louis Vuitton e presso alcuni pop-up store temporanei. Questa strategia di distribuzione limitata ha contribuito ad accrescere l’aspettativa e la richiesta dei prodotti.

Il contratto di co-branding, nella maggior parte dei casi, rappresenta una strategia di marketing vincente, che consente alle aziende la possibilità di creare, attraverso la fusione dei loro marchi, un’esperienza unica nel mercato. Nella società attuale, caratterizzata da una competitività sempre più spinta, il contratto di co-branding rappresenta senz’altro una soluzione sempre più utilizzata e scelta per la sua estrema duttilità anche in considerazione della reale capacità di “attrarre” nuova clientela e giungere con estrema efficacia e con maggiore impatto nel mercato del fashion.

Il contratto di co-branding, nella maggior parte dei casi, rappresenta una strategia di marketing vincente, che consente alle aziende la possibilità di creare, attraverso la fusione dei loro marchi, un’esperienza unica nel mercato. Nella società attuale, caratterizzata da una competitività sempre più spinta, il contratto di co-branding rappresenta senz’altro una soluzione sempre più utilizzata e scelta per la sua estrema duttilità anche in considerazione della reale capacità di “attrarre” nuova clientela e giungere con estrema efficacia e con maggiore impatto nel mercato del fashion.

by Redazione | 5 May 2022 | Articoli, Blog

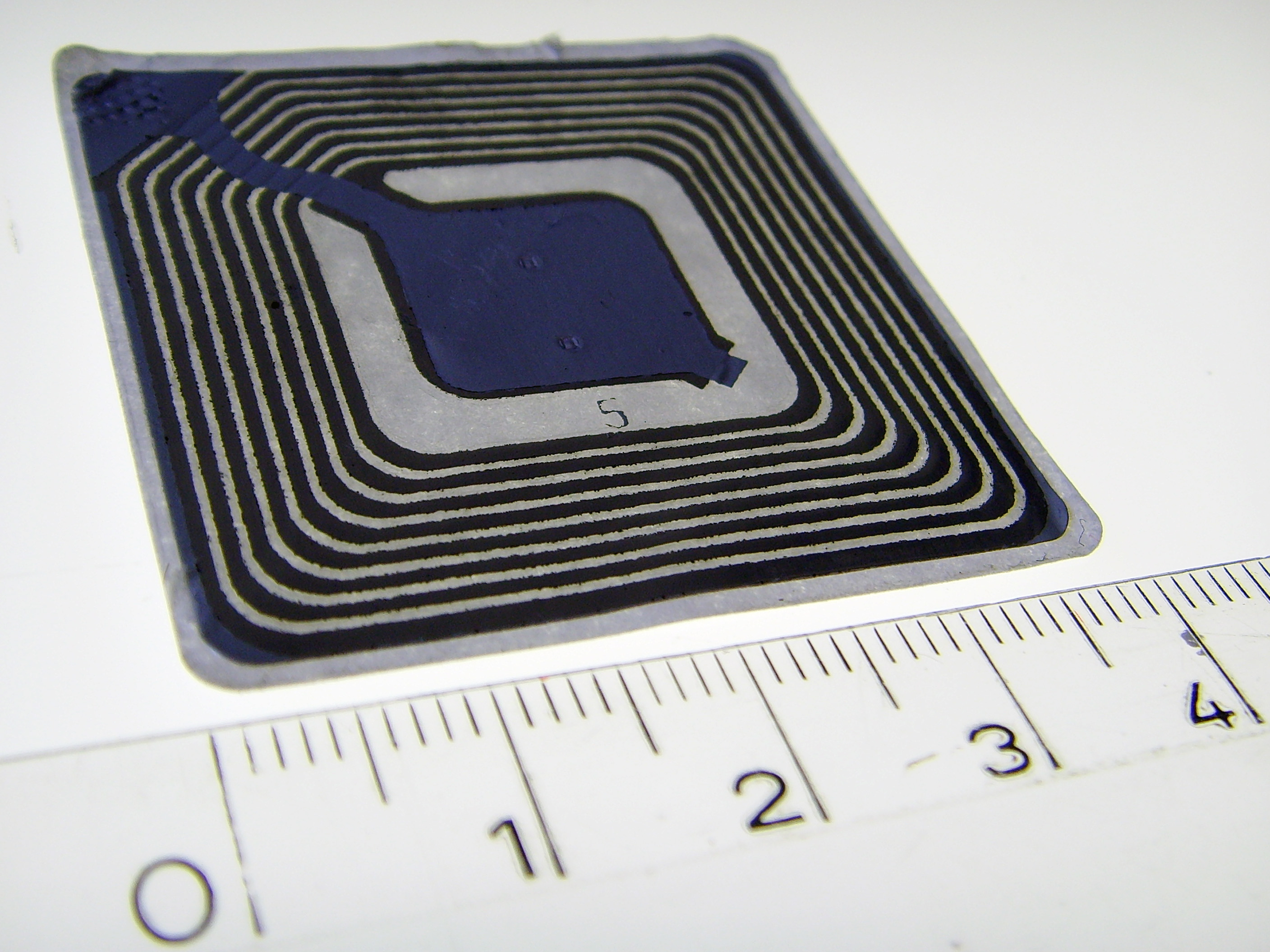

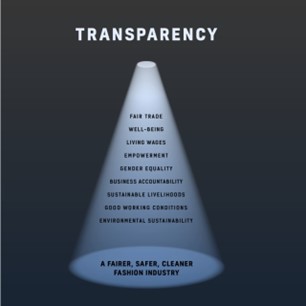

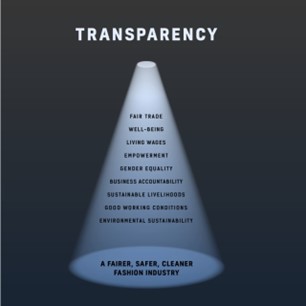

Sul fatto che il mondo del fashion stia cambiando non ci sono dubbi. Tuttavia, sebbene molte imprese abbiano adottato un approccio direzionale in linea con le nuove prospettive, resta calda la questione riguardante la trasparenza aziendale che ultimamente sta diventando un caposaldo rilevante per il settore moda. Con questo termine si definisce la procedura, più o meno dettagliata, attraverso cui un’azienda decide di comunicare all’esterno tutte quelle caratteristiche e processi che determinano la creazione di un prodotto o servizio, nonché le iniziative e operazioni che si intendono intraprendere per raggiungere la mission di fondo. Non mancano a tal riguardo, riferimenti agli impatti ambientali che ne derivano così come agli interessi sociali rivendicati, quali diritti umani e pratiche di inclusività. All’interno dell’industria del fashion, se in passato tale aspetto veniva posto in secondo piano e non sempre gli veniva attribuita una giusta considerazione, ora risulta essere un fattore determinante per ottenere un vantaggio competitivo all’interno del mercato.

Sul fatto che il mondo del fashion stia cambiando non ci sono dubbi. Tuttavia, sebbene molte imprese abbiano adottato un approccio direzionale in linea con le nuove prospettive, resta calda la questione riguardante la trasparenza aziendale che ultimamente sta diventando un caposaldo rilevante per il settore moda. Con questo termine si definisce la procedura, più o meno dettagliata, attraverso cui un’azienda decide di comunicare all’esterno tutte quelle caratteristiche e processi che determinano la creazione di un prodotto o servizio, nonché le iniziative e operazioni che si intendono intraprendere per raggiungere la mission di fondo. Non mancano a tal riguardo, riferimenti agli impatti ambientali che ne derivano così come agli interessi sociali rivendicati, quali diritti umani e pratiche di inclusività. All’interno dell’industria del fashion, se in passato tale aspetto veniva posto in secondo piano e non sempre gli veniva attribuita una giusta considerazione, ora risulta essere un fattore determinante per ottenere un vantaggio competitivo all’interno del mercato.

Il consumatore è molto più sofisticato rispetto a qualche anno fa; è incline a conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto che acquista ed è più attento a considerare i risvolti positivi e negativi delle sue azioni. Infatti, la consapevolezza di contribuire indirettamente a ridurre, ad esempio, gli impatti ambientali con l’acquisto di un prodotto sostenibile, genera valore sia per l’azienda sia per il consumatore stesso. Questo comportamento più esigente e selettivo, ha portato le aziende a cercare di comunicare il proprio operato con un approccio più chiaro e trasparente mettendo in luce gli obiettivi e i risultati che vengono raggiunti. Ciò determina un incremento dell’engagement tra l’organizzazione e il cliente che può effettuare un acquisto più cosciente sulla base delle informazioni che riesce a reperire.

Dalla tragedia di Rana Plaza avvenuta nell’aprile del 2013, che mise in luce le pessime condizioni in cui i lavoratori erano sottoposti, diverse iniziative e miglioramenti sono stati intrapresi dall’industria del fashion affinché i diritti umani venissero tutelati e ci fosse una maggiore trasparenza lungo l’intera supply chain. Per incentivare i grandi brand a divulgare una maggiore credibilità e confrontare i diversi livelli di trasparenza, è stato creato il Fashion Trasparency Index che nell’ultimo report del 2021 (cfr. Fashion Revolution) ha analizzato il grado di trasparenza di 250 grandi marchi e rivenditori sulla base di alcuni indicatori raggruppati in 5 macro-aree:

- Policies and commitments

- Governance

- Supply chain traceability

- Know, show e fix

- Spotlight sulle azioni messe in atto in risposta al covid-19.

(Per vedere la classifica dei brand clicca qui)

Lo scopo non è solo quello di rendere più consapevole l’acquisto che si sta facendo, ma anche promuovere un senso di attivismo che salvaguardi i diritti umani di tutte le persone coinvolte nel processo produttivo. Come afferma il report, la mancanza di trasparenza comporta l’incapacità di adottare tempestivamente misure di intervento contro gli abusi nei confronti dei soggetti coinvolti e del pianeta. È bene ricordare, infatti, che trasparenza non significa sostenibilità ma che quest’ultima è raggiungibile solamente attraverso una nitida e comprensibile comunicazione degli impatti sociali e ambientali.

Spesso, parte del problema risiede a monte della catena produttiva che risulta essere complessa e opaca in quanto emergono squilibri tra i compratori e i fornitori e forme di sub-contratto possono compromettere la salute dei lavoratori. Infatti, secondo l’indagine condotta dal Fashion Revolution, sebbene il 62% dei brand intervistati mette in evidenza gli impatti ambientali delle operazioni a valle della filiera, essi non mostrano questi dati a livello di tutta la catena di approvvigionamento, dove si verificano circa l’80% delle emissioni. Altra questione importante, riguarda il fatto che quasi tutti i brand (99%) non rilevano il numero di lavoratori a cui non viene garantito un salario sufficiente per vivere nel proprio Paese. Si tratta, in particolare, di persone provenienti da Bangladesh, India, Cina e Indonesia che sono occupate nella fase di manodopera.

Spesso, parte del problema risiede a monte della catena produttiva che risulta essere complessa e opaca in quanto emergono squilibri tra i compratori e i fornitori e forme di sub-contratto possono compromettere la salute dei lavoratori. Infatti, secondo l’indagine condotta dal Fashion Revolution, sebbene il 62% dei brand intervistati mette in evidenza gli impatti ambientali delle operazioni a valle della filiera, essi non mostrano questi dati a livello di tutta la catena di approvvigionamento, dove si verificano circa l’80% delle emissioni. Altra questione importante, riguarda il fatto che quasi tutti i brand (99%) non rilevano il numero di lavoratori a cui non viene garantito un salario sufficiente per vivere nel proprio Paese. Si tratta, in particolare, di persone provenienti da Bangladesh, India, Cina e Indonesia che sono occupate nella fase di manodopera.

Cosa si può fare, allora, per evitare di alimentare un tale sistema e raggiungere un grado più elevato di trasparenza? Come prima cosa, ci deve essere un reciproco impegno tra il consumatore e l’azienda: ciò che può fare il primo è effettuare un acquisto più consapevole sulla base delle caratteristiche del prodotto in questione, mentre spetta al secondo provvedere a comunicare tali informazioni. Per facilitare questo interscambio, risulta efficace adottare un sistema di tracciabilità delle varie fasi produttive basato sull’utilizzo della blockchain (qui il nostro articolo a riguardo) che può garantire maggiore chiarezza ad ogni livello della catena di produzione fino al consumatore finale. L’Onu stessa è pronta a promuovere una forma di tracciamento da utilizzare come modello per tutte le imprese. (cfr. A global call for full supply chain transparency in the clothing sector).

Ulteriore strumento importante che si sta sviluppando è il così detto passaporto digitale messo a punto da Federico Marchetti (fondatore di Ynap) che, durante il G20 di Roma, insieme ad altri componenti della Fashion Taskforce, ha presentato la nuova iniziativa con lo scopo di fornire al cliente la storia del prodotto che si acquista. Si tratta di delineare in che modo i capi vengono realizzati, come sono stati distribuiti e che tipo di trattamento è stato eseguito. In tal modo, si avrà una visione più completa e veritiera di ciò che si indossa facilitando, di conseguenza, lo sviluppo di un’economia più sostenibile. Similmente, la Responsible Business Coalition, Accenture e Vogue, sta sperimentando l’introduzione di un logo digitale nei siti web da poter poi essere applicato anche sulle etichette stesse dei prodotti fisici che mostra, cliccandoci sopra i criteri ambientali o etici che l’indumento soddisfa (cfr. Impact Index, Vogue).

Ulteriore strumento importante che si sta sviluppando è il così detto passaporto digitale messo a punto da Federico Marchetti (fondatore di Ynap) che, durante il G20 di Roma, insieme ad altri componenti della Fashion Taskforce, ha presentato la nuova iniziativa con lo scopo di fornire al cliente la storia del prodotto che si acquista. Si tratta di delineare in che modo i capi vengono realizzati, come sono stati distribuiti e che tipo di trattamento è stato eseguito. In tal modo, si avrà una visione più completa e veritiera di ciò che si indossa facilitando, di conseguenza, lo sviluppo di un’economia più sostenibile. Similmente, la Responsible Business Coalition, Accenture e Vogue, sta sperimentando l’introduzione di un logo digitale nei siti web da poter poi essere applicato anche sulle etichette stesse dei prodotti fisici che mostra, cliccandoci sopra i criteri ambientali o etici che l’indumento soddisfa (cfr. Impact Index, Vogue).

Se da una parte, come afferma lo studio condotto dal Global Luxury Brands Survey Report, il 70% dei brand analizzati prevede di migliorare i profitti nei prossimi due anni, è bene tenere presente che oltre alle entrate, un fattore determinante sarà rappresentato proprio dal grado di trasparenza aziendale riguardante le politiche, le pratiche e gli impatti a livello ESG (Environmental, Social and Governance).

by Redazione | 20 April 2022 | Articoli, Blog

Al giorno d’oggi, parlare di sostenibilità all’interno del settore moda è diventato un must e per quanto l’argomento possa cadere in considerazioni retoriche e ridondanti, trattare certe tematiche permette di aumentare la consapevolezza e far sì che, questa, sia messa al servizio dei nostri comportamenti e scelte di acquisto. Spesso, tale tema è accompagnato dal concetto di innovazione inteso come processo capace di combinare determinati fattori esistenti per realizzare un prodotto che, in questo caso, risulti avere un basso impatto ambientale. Il legame tra sostenibilità e innovazione è dato dall’utilizzo di tecnologie che, progressivamente, stanno diventando parte integrante dell’industria fashion giocando un ruolo chiave negli sviluppi logistici e produttivi.

Al giorno d’oggi, parlare di sostenibilità all’interno del settore moda è diventato un must e per quanto l’argomento possa cadere in considerazioni retoriche e ridondanti, trattare certe tematiche permette di aumentare la consapevolezza e far sì che, questa, sia messa al servizio dei nostri comportamenti e scelte di acquisto. Spesso, tale tema è accompagnato dal concetto di innovazione inteso come processo capace di combinare determinati fattori esistenti per realizzare un prodotto che, in questo caso, risulti avere un basso impatto ambientale. Il legame tra sostenibilità e innovazione è dato dall’utilizzo di tecnologie che, progressivamente, stanno diventando parte integrante dell’industria fashion giocando un ruolo chiave negli sviluppi logistici e produttivi.

Si è introdotto, così, il termine moda sostenibile facendo riferimento a un cambiamento di paradigma che pone l’attenzione sia all’aspetto sociale sia a quello ambientale. Si tratta, fondamentalmente, di riuscire a garantire un’economia circolare basata sul riutilizzo dei prodotti, sulla riduzione degli sprechi e sulla salvaguardia delle condizioni lavorative dei dipendenti lungo la filiera. Ma perché è necessario promuovere un tale sistema e perché è importante che ognuno di noi sappia cosa sta indossando? La risposta è facilmente intuibile se si osservano i dati relativi all’inquinamento prodotto dall’industria moda considerata uno dei settori più allarmanti dal punto di vista dell’ impatto ambientale.

Stando a quanto riferito nel report “The State of Fashion 2022”, ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 40 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, la maggior parte dei quali sono inceneriti o smaltiti in discarica. Indumenti fabbricati con poliestere e altre fibre sintetiche sono fonte di microplastiche che rappresentano una grave minaccia per la vita marina. Le conseguenze sono emissioni di CO2 pari a 2,1 miliardi di tonnellate l’anno che rendono il settore responsabile del 4%-10% delle emissioni globali annuali. Se si pensa poi, alla fase di produzione, risulta ben chiaro quanto sia necessario un interesse da parte di ognuno di noi a riguardo. Durante la fase di tintura tessile, ad esempio, l’acqua utilizzata viene spesso scaricata in fossati, torrenti o fiumi contribuendo al loro inquinamento. Per produrre una maglietta di cotone, si stima che ci vogliano 2700 L di acqua, l’equivalente di ciò che beve una persona in due anni e mezzo. Per un paio di jeans si arriva a oltre 9000 L. Questi numeri ci possono dir poco ma sono cruciali per l’ambiente in cui viviamo e le conseguenze che ne possono derivare, a causa di un mancato intervento, non saranno di certo piacevoli. Siamo ancora in tempo, allora, per non cadere nel baratro di una via senza ritorno? Forse.

Negli ultimi anni, grazie a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori verso tematiche green e sociali, diverse imprese del settore moda hanno ridimensionato le loro prerogative in un’ottica più sostenibile cercando di ridurre gli effetti negativi. Un recente sondaggio condotto da una società svizzera che ha coinvolto circa 10 000 consumatori appartenenti alla generazione Z e ai millennial, ha rilevato che l’80% degli intervistati è intenzionato a comprare solo prodotti sostenibili o almeno quanti più possibili (cfr. Bloomberg). Ulteriore spinta è stata data dagli obiettivi che i governi si sono posti per sanare l’emergenza climatica e per promuovere un’economia circolare. Durante l’ultimo incontro COP26 tenutosi a Glasgow lo scorso novembre, 130 aziende (tra cui Stella McCartney, Burberry, H&M Group, Adidas, il gruppo Kering, Chanel, Nike ) e 41 organizzazioni di supporto hanno dichiarato il loro impegno a dimezzare le emissioni entro il 2030, e a ridurle a zero entro il 2050 (cfr. The State of Fashion 2022).

Negli ultimi anni, grazie a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori verso tematiche green e sociali, diverse imprese del settore moda hanno ridimensionato le loro prerogative in un’ottica più sostenibile cercando di ridurre gli effetti negativi. Un recente sondaggio condotto da una società svizzera che ha coinvolto circa 10 000 consumatori appartenenti alla generazione Z e ai millennial, ha rilevato che l’80% degli intervistati è intenzionato a comprare solo prodotti sostenibili o almeno quanti più possibili (cfr. Bloomberg). Ulteriore spinta è stata data dagli obiettivi che i governi si sono posti per sanare l’emergenza climatica e per promuovere un’economia circolare. Durante l’ultimo incontro COP26 tenutosi a Glasgow lo scorso novembre, 130 aziende (tra cui Stella McCartney, Burberry, H&M Group, Adidas, il gruppo Kering, Chanel, Nike ) e 41 organizzazioni di supporto hanno dichiarato il loro impegno a dimezzare le emissioni entro il 2030, e a ridurle a zero entro il 2050 (cfr. The State of Fashion 2022).

Oltre a incoraggiare l’uso di materiali come il cotone organico, il poliestere riciclato (quest’ultimo permette un risparmio di energia del 60%) e fibre di nylon provenienti dalle reti da pesca, diverse tecnologie si stanno sviluppando per agevolare pratiche sostenibili. A fungere da driver di questo cambiamento ci sono diverse start-up innovative che stanno cercando di trovare delle metodologie per convertire scarti di materiale organico, derivanti da industrie agricole e alimentari, in nuovi tessuti. Ne sono un esempio alcune aziende del Made-in Italy che riescono a realizzare fibre simili alla cellulosa dalle bucce di arancia e tessuti dall’intreccio di fili di seta tinti con i fondi del caffè. Un’interessante iniziativa è portata avanti dal progetto di ricerca industriale Tex – Style che, insieme all’ente Enea e al centro ricerche Fiat, sta progettando un materiale hi-tech utilizzando fibre di carbonio riciclato. Il prodotto finito è destinato ad un abbigliamento tecnico ma anche all’arredamento (cfr. Tessuti da fibra di carbonio riciclata). Ulteriore soluzione si sta sviluppando per la fase di smaltimento del cotone per cercare di trasformarlo in catene di zuccheri e successivamente in bioetanolo introducendo una nuova energia nel ciclo produttivo.

E’ evidente come la contaminazione tra moda e tecnologia rappresenti una fase di progresso verso un sistema economico e sociale più sostenibile. Tuttavia, per poter raggiungere tale sistema sono necessarie risorse finanziarie che permettono di sviluppare su larga scala queste innovazioni. Il contributo che può dare ognuno di noi, a livello di singola persona, è acquistare di meno, preferibilmente prodotti locali, di seconda mano, e utilizzare il capo il più a lungo possibile. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che le persone tendono a non indossare più un vestito dopo solo 10 volte che lo hanno usato (cfr. Bloomberg). Inoltre, conoscere in dettaglio il prodotto che si sta acquistando ci permette di capire la provenienza dei materiali e come questi sono stati trattati. Per garantire queste informazioni è necessario incrementare sistemi di trasparenza e tracciabilità.

E’ evidente come la contaminazione tra moda e tecnologia rappresenti una fase di progresso verso un sistema economico e sociale più sostenibile. Tuttavia, per poter raggiungere tale sistema sono necessarie risorse finanziarie che permettono di sviluppare su larga scala queste innovazioni. Il contributo che può dare ognuno di noi, a livello di singola persona, è acquistare di meno, preferibilmente prodotti locali, di seconda mano, e utilizzare il capo il più a lungo possibile. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che le persone tendono a non indossare più un vestito dopo solo 10 volte che lo hanno usato (cfr. Bloomberg). Inoltre, conoscere in dettaglio il prodotto che si sta acquistando ci permette di capire la provenienza dei materiali e come questi sono stati trattati. Per garantire queste informazioni è necessario incrementare sistemi di trasparenza e tracciabilità.

Noi di MAS, da sempre, ci impegniamo a sostenere e aiutare le imprese che abbracciano pratiche di sostenibilità e vogliono sviluppare modelli di business circolari. Riteniamo che la valorizzazione dei prodotti locali del Made-in-Italy realizzati secondo criteri di eticità e trasparenza sia fondamentale per promuovere un consumo consapevole.

L’ecologista G. Hardin nel suo articolo “The tragedy of the commons” (1968) , affermava citando Hegel: “Freedom is the recognition of necessity” intendendo con queste parole che noi, in quanto società, dobbiamo riconoscere che certe nostre azioni possono portare a risultati indesiderati e che limitare le stesse non significhi limitare la libertà. Dunque, se indirizzare le nostre scelte verso un acquisto più consapevole ci può sembrare una minaccia al libero arbitrio, ricordiamoci che riconoscere la necessità di preservare l’ambiente circostante e garantire alle generazioni future le stesse risorse, è essa stessa una forma di libertà.

Il 26 e 27 settembre 2025 abbiamo svolto un coinvolgente evento di Team Building organizzato da MAS Management Network presso il suggestivo Rifugio Larici da Alessio, a Roana (VI), che ha visto la partecipazione di 14 collaboratori aziendali. Due giornate all’insegna della collaborazione, della strategia e del contatto con la natura, con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche di gruppo in un contesto informale ma stimolante.

Il 26 e 27 settembre 2025 abbiamo svolto un coinvolgente evento di Team Building organizzato da MAS Management Network presso il suggestivo Rifugio Larici da Alessio, a Roana (VI), che ha visto la partecipazione di 14 collaboratori aziendali. Due giornate all’insegna della collaborazione, della strategia e del contatto con la natura, con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche di gruppo in un contesto informale ma stimolante. La serata di venerdì 26 settembre si è aperta con una cena conviviale, occasione perfetta per rilassarsi e creare un clima positivo tra i partecipanti. A seguire, le squadre si sono sfidate in un business game, un gioco a tema manageriale progettato per mettere alla prova abilità decisionali, pensiero critico e spirito di squadra.

La serata di venerdì 26 settembre si è aperta con una cena conviviale, occasione perfetta per rilassarsi e creare un clima positivo tra i partecipanti. A seguire, le squadre si sono sfidate in un business game, un gioco a tema manageriale progettato per mettere alla prova abilità decisionali, pensiero critico e spirito di squadra. Il giorno seguente, sabato 27 settembre, ha avuto luogo la parte più avventurosa del programma: una gara di orienteering a squadre lungo un percorso di qualche chilometro tra i prati e i boschi che circondano le malghe, con le mucche al pascolo a fare da cornice naturale. Durante il tragitto, i partecipanti hanno dovuto raccogliere informazioni e completare una serie di prove, orientandosi con mappe e indizi per raggiungere i diversi punti di controllo.

Il giorno seguente, sabato 27 settembre, ha avuto luogo la parte più avventurosa del programma: una gara di orienteering a squadre lungo un percorso di qualche chilometro tra i prati e i boschi che circondano le malghe, con le mucche al pascolo a fare da cornice naturale. Durante il tragitto, i partecipanti hanno dovuto raccogliere informazioni e completare una serie di prove, orientandosi con mappe e indizi per raggiungere i diversi punti di controllo. Il pernottamento al rifugio, reso ancor più suggestivo da un cielo piovoso nella notte e da un clima variabile soleggiato al mattino, ha aggiunto un tocco autentico all’esperienza, favorendo momenti di confronto e condivisione anche informali, immersi nella quiete dell’Altopiano.

Il pernottamento al rifugio, reso ancor più suggestivo da un cielo piovoso nella notte e da un clima variabile soleggiato al mattino, ha aggiunto un tocco autentico all’esperienza, favorendo momenti di confronto e condivisione anche informali, immersi nella quiete dell’Altopiano.

Imballaggio fragile o assente: Il packaging dei prodotti griffati sono generalmente di alto valore ed esteticamente belli

Imballaggio fragile o assente: Il packaging dei prodotti griffati sono generalmente di alto valore ed esteticamente belli

È possibile distinguere diverse tipologie di co-branding: funzionale e simbolico, esclusivo e non esclusivo. Il co-branding funzionale prevede l’indicazione sul prodotto di due o più marchi utilizzati nella realizzazione del prodotto medesimo. L’impresa titolare del brand ospitante stipula un contratto con un partner avente lo scopo di far figurare sul prodotto, un marchio esterno alla categoria in cui il prodotto stesso si trova. Il product base co-branding costituisce una forma più intensa di collaborazione tra i due o più brand. I due o più marchi vengono combinati, creando un unico prodotto distintivo.

È possibile distinguere diverse tipologie di co-branding: funzionale e simbolico, esclusivo e non esclusivo. Il co-branding funzionale prevede l’indicazione sul prodotto di due o più marchi utilizzati nella realizzazione del prodotto medesimo. L’impresa titolare del brand ospitante stipula un contratto con un partner avente lo scopo di far figurare sul prodotto, un marchio esterno alla categoria in cui il prodotto stesso si trova. Il product base co-branding costituisce una forma più intensa di collaborazione tra i due o più brand. I due o più marchi vengono combinati, creando un unico prodotto distintivo.

Spesso, parte del problema risiede a monte della catena produttiva che risulta essere complessa e opaca in quanto emergono squilibri tra i compratori e i fornitori e forme di sub-contratto possono compromettere la salute dei lavoratori. Infatti, secondo l’indagine condotta dal Fashion Revolution, sebbene il 62% dei brand intervistati mette in evidenza gli impatti ambientali delle operazioni a valle della filiera, essi non mostrano questi dati a livello di tutta la catena di approvvigionamento, dove si verificano circa l’80% delle emissioni. Altra questione importante, riguarda il fatto che quasi tutti i brand (99%) non rilevano il numero di lavoratori a cui non viene garantito un salario sufficiente per vivere nel proprio Paese. Si tratta, in particolare, di persone provenienti da Bangladesh, India, Cina e Indonesia che sono occupate nella fase di manodopera.

Spesso, parte del problema risiede a monte della catena produttiva che risulta essere complessa e opaca in quanto emergono squilibri tra i compratori e i fornitori e forme di sub-contratto possono compromettere la salute dei lavoratori. Infatti, secondo l’indagine condotta dal Fashion Revolution, sebbene il 62% dei brand intervistati mette in evidenza gli impatti ambientali delle operazioni a valle della filiera, essi non mostrano questi dati a livello di tutta la catena di approvvigionamento, dove si verificano circa l’80% delle emissioni. Altra questione importante, riguarda il fatto che quasi tutti i brand (99%) non rilevano il numero di lavoratori a cui non viene garantito un salario sufficiente per vivere nel proprio Paese. Si tratta, in particolare, di persone provenienti da Bangladesh, India, Cina e Indonesia che sono occupate nella fase di manodopera. Ulteriore strumento importante che si sta sviluppando è il così detto passaporto digitale messo a punto da Federico Marchetti (fondatore di

Ulteriore strumento importante che si sta sviluppando è il così detto passaporto digitale messo a punto da Federico Marchetti (fondatore di

Negli ultimi anni, grazie a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori verso tematiche green e sociali, diverse imprese del settore moda hanno ridimensionato le loro prerogative in un’ottica più sostenibile cercando di ridurre gli effetti negativi. Un recente sondaggio condotto da una società svizzera che ha coinvolto circa 10 000 consumatori appartenenti alla generazione Z e ai millennial, ha rilevato che l’80% degli intervistati è intenzionato a comprare solo prodotti sostenibili o almeno quanti più possibili (cfr.

Negli ultimi anni, grazie a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori verso tematiche green e sociali, diverse imprese del settore moda hanno ridimensionato le loro prerogative in un’ottica più sostenibile cercando di ridurre gli effetti negativi. Un recente sondaggio condotto da una società svizzera che ha coinvolto circa 10 000 consumatori appartenenti alla generazione Z e ai millennial, ha rilevato che l’80% degli intervistati è intenzionato a comprare solo prodotti sostenibili o almeno quanti più possibili (cfr.  E’ evidente come la contaminazione tra moda e tecnologia rappresenti una fase di progresso verso un sistema economico e sociale più sostenibile. Tuttavia, per poter raggiungere tale sistema sono necessarie risorse finanziarie che permettono di sviluppare su larga scala queste innovazioni. Il contributo che può dare ognuno di noi, a livello di singola persona, è acquistare di meno, preferibilmente prodotti locali, di seconda mano, e utilizzare il capo il più a lungo possibile. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che le persone tendono a non indossare più un vestito dopo solo 10 volte che lo hanno usato (cfr.

E’ evidente come la contaminazione tra moda e tecnologia rappresenti una fase di progresso verso un sistema economico e sociale più sostenibile. Tuttavia, per poter raggiungere tale sistema sono necessarie risorse finanziarie che permettono di sviluppare su larga scala queste innovazioni. Il contributo che può dare ognuno di noi, a livello di singola persona, è acquistare di meno, preferibilmente prodotti locali, di seconda mano, e utilizzare il capo il più a lungo possibile. Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che le persone tendono a non indossare più un vestito dopo solo 10 volte che lo hanno usato (cfr.