by Redazione | 28 May 2020 | Articoli, Blog

La recente emergenza legata al Coronavirus ha forzatamente sottoposto all’attenzione di tutti la questione dello smart working: un modello organizzativo in grado di portare notevoli vantaggi alle organizzazioni che lo adottano, in termini di produttività, raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore. Tuttavia approfondire il significato di smart working non è immediato e nemmeno così intuitivo: il concetto resta ancora oggi ambiguo e dev’essere meglio definito. Fare smart working non vuol dire semplicemente “lavorare da casa”. Mentre la digital transformation non è un mero progetto, quanto piuttosto un avvicinamento continuo a tecnologie in evoluzione, fare smart working significa anche imparare a lavorare per progetti e introdurre strumenti condivisi per la pianificazione aziendale. Essendo l’imperativo “basta cartellino”, dinamicità, flessibilità, digitalizzazione e raggiungimento di obiettivi produttivi concordati diventano il nuovo focus, perdendo ovviamente di importanza la presenza fisica dei lavoratori in azienda.

La recente emergenza legata al Coronavirus ha forzatamente sottoposto all’attenzione di tutti la questione dello smart working: un modello organizzativo in grado di portare notevoli vantaggi alle organizzazioni che lo adottano, in termini di produttività, raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore. Tuttavia approfondire il significato di smart working non è immediato e nemmeno così intuitivo: il concetto resta ancora oggi ambiguo e dev’essere meglio definito. Fare smart working non vuol dire semplicemente “lavorare da casa”. Mentre la digital transformation non è un mero progetto, quanto piuttosto un avvicinamento continuo a tecnologie in evoluzione, fare smart working significa anche imparare a lavorare per progetti e introdurre strumenti condivisi per la pianificazione aziendale. Essendo l’imperativo “basta cartellino”, dinamicità, flessibilità, digitalizzazione e raggiungimento di obiettivi produttivi concordati diventano il nuovo focus, perdendo ovviamente di importanza la presenza fisica dei lavoratori in azienda.

L’Osservatorio del Politecnico di Milano definisce la pratica dello smart working come una filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e nuovi spazi fisici. Il lavoro Agile è sinonimo di benessere e produttività dei dipendenti, nonché di riduzione delle emissioni. Come si evince da questa definizione, lo smart working va ben oltre il concetto di “telelavoro”. Se infatti quest’ultimo si configura come una vera e propria forma contrattuale, il lavoro Agile rappresenta un accordo tra lavoratore e organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato. Le due forme di remote working si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e autonomia. Nello smart working, è il lavoratore a scegliere luoghi e orari di lavoro, laddove le regole imposte dal “telelavoro” sono invece abbastanza rigide e prestabilite.

L’Osservatorio del Politecnico di Milano definisce la pratica dello smart working come una filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e nuovi spazi fisici. Il lavoro Agile è sinonimo di benessere e produttività dei dipendenti, nonché di riduzione delle emissioni. Come si evince da questa definizione, lo smart working va ben oltre il concetto di “telelavoro”. Se infatti quest’ultimo si configura come una vera e propria forma contrattuale, il lavoro Agile rappresenta un accordo tra lavoratore e organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato. Le due forme di remote working si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e autonomia. Nello smart working, è il lavoratore a scegliere luoghi e orari di lavoro, laddove le regole imposte dal “telelavoro” sono invece abbastanza rigide e prestabilite.

Altro aspetto non secondario, dei quali molti non sono a conoscenza, è che lo smart working in Italia è legge. Dopo un primo periodo sperimentale caratterizzato da vuoti legislativi, parecchia confusione terminologica e discreta anarchia, la Legge n.81 del 22 maggio 2017 (anche detta Legge sul Lavoro Agile) ha finalmente regolato la materia del lavoro da remoto. Le sue direttive sono anche state recentemente ribadite dai DPCM dell’8 marzo, 9 marzo e 22 marzo 2020 in conseguenza dell’epidemia Covid-19.

Considerando la crescente diffusione della filosofia del Lavoro Agile è bene chiedersi allora se le aziende stiano considerando tutti gli elementi fondamentali nel modello. Ogni progetto di smart working, infatti, per avere successo, richiede di considerare contemporaneamente competenze diverse in azienda, modalità di gestione di team di lavoro a distanza, individuando obiettivi specifici, misurabili e definiti nel tempo, e di agire in modo sistemico su diverse leve di progettazione. Essenziale è la complementarietà tra soluzioni tecnologiche adottate, il ripensamento degli spazi e lo sviluppo di competenze e di una cultura aziendale orientata ai risultati. Tecnologie, competenze, spazi e cultura sono insomma le fondamenta alla base di ogni buona pratica di smart working. È necessario dunque un cambio di mentalità importante, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti, che porti ad un processo di cambiamento complessivo. Ciò richiede manager con capacità di delega, capacità di utilizzare strumenti adeguati al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle performance, ma soprattutto capacità di motivare gruppi di lavoro geograficamente dislocati.

Considerando la crescente diffusione della filosofia del Lavoro Agile è bene chiedersi allora se le aziende stiano considerando tutti gli elementi fondamentali nel modello. Ogni progetto di smart working, infatti, per avere successo, richiede di considerare contemporaneamente competenze diverse in azienda, modalità di gestione di team di lavoro a distanza, individuando obiettivi specifici, misurabili e definiti nel tempo, e di agire in modo sistemico su diverse leve di progettazione. Essenziale è la complementarietà tra soluzioni tecnologiche adottate, il ripensamento degli spazi e lo sviluppo di competenze e di una cultura aziendale orientata ai risultati. Tecnologie, competenze, spazi e cultura sono insomma le fondamenta alla base di ogni buona pratica di smart working. È necessario dunque un cambio di mentalità importante, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti, che porti ad un processo di cambiamento complessivo. Ciò richiede manager con capacità di delega, capacità di utilizzare strumenti adeguati al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle performance, ma soprattutto capacità di motivare gruppi di lavoro geograficamente dislocati.

Un ultimo punto da considerare è che ai dipendenti lavorare da casa piace. Un’indagine condotta da CGIL su oltre 6.000 lavoratori ha messo in evidenza l’apprezzamento della maggioranza (oltre il 60%) per il lavoro da casa. Allo stesso risultato è giunta anche una ricerca della società di consulenza Variazioni: la somma di chi ha vissuto bene il lavoro da casa e di chi ne è rimasto addirittura entusiasta ammonta ad una netta maggioranza (sopra l’80% degli intervistati)!

Un ultimo punto da considerare è che ai dipendenti lavorare da casa piace. Un’indagine condotta da CGIL su oltre 6.000 lavoratori ha messo in evidenza l’apprezzamento della maggioranza (oltre il 60%) per il lavoro da casa. Allo stesso risultato è giunta anche una ricerca della società di consulenza Variazioni: la somma di chi ha vissuto bene il lavoro da casa e di chi ne è rimasto addirittura entusiasta ammonta ad una netta maggioranza (sopra l’80% degli intervistati)!

by Redazione | 22 May 2020 | Articoli, Blog

L’analista di mercato Doug Laney agli inizi degli anni 2000 ha esplicitato il termine Big Data attraverso tre proprietà, denominate le tre V: Volume, Velocità e Varietà. La definizione cerca di cogliere tutti gli aspetti del gran volume di dati, non necessariamente strutturati, che inondano le aziende ogni giorno. Coloro che si occupano dei Big Data si servono tipicamente di apposite tecniche computazionali e di analisi molto complesse, senza contare che alcuni topics sono ancora oggetto di ricerche. Queste strutture informative, infatti, sprigionano il massimo della forza nel prodotto delle loro analisi, specialmente in un contesto aziendale nel quale risulta fondamentale avere informazioni di valore che portino a decisioni migliori e a mosse strategiche di business.

L’analista di mercato Doug Laney agli inizi degli anni 2000 ha esplicitato il termine Big Data attraverso tre proprietà, denominate le tre V: Volume, Velocità e Varietà. La definizione cerca di cogliere tutti gli aspetti del gran volume di dati, non necessariamente strutturati, che inondano le aziende ogni giorno. Coloro che si occupano dei Big Data si servono tipicamente di apposite tecniche computazionali e di analisi molto complesse, senza contare che alcuni topics sono ancora oggetto di ricerche. Queste strutture informative, infatti, sprigionano il massimo della forza nel prodotto delle loro analisi, specialmente in un contesto aziendale nel quale risulta fondamentale avere informazioni di valore che portino a decisioni migliori e a mosse strategiche di business.

Con la combinazione di Big Data e analytics, infatti, si possono ottenere risultati nelle più svariate applicazioni, come ad esempio determinare le cause di guasti, problemi e difetti in tempo reale, generare coupon presso i punti vendita in base alle abitudini d’acquisto dei clienti, ricalcolare interi rischi di portafoglio in pochi minuti o rilevare un comportamento fraudolento prima che colpisca l’azienda. A seguito della recente epidemia Covid-19, in uno scenario economico-finanziario molto incerto, l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari ha dato il via ad una ricerca per avere una misura di incertezza e per capire come questa si riversi sul mercato. La difficoltà di prevedere gli sviluppi futuri si riflette e si amplifica sui mercati finanziari, fomentando paura e perdita di valore delle aziende. L’idea interessante di questo studio è la rappresentazione del sistema economico-finanziario attraverso un network, unendo così i principi dello studio di reti sociali a quelli economici e dando luogo a nuovi strumenti di analisi attraverso la valutazione della struttura del sistema prima della pandemia, e quindi fornire strategie per la ripresa e il consolidamento nelle fasi successive al lockdown.

Con la combinazione di Big Data e analytics, infatti, si possono ottenere risultati nelle più svariate applicazioni, come ad esempio determinare le cause di guasti, problemi e difetti in tempo reale, generare coupon presso i punti vendita in base alle abitudini d’acquisto dei clienti, ricalcolare interi rischi di portafoglio in pochi minuti o rilevare un comportamento fraudolento prima che colpisca l’azienda. A seguito della recente epidemia Covid-19, in uno scenario economico-finanziario molto incerto, l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari ha dato il via ad una ricerca per avere una misura di incertezza e per capire come questa si riversi sul mercato. La difficoltà di prevedere gli sviluppi futuri si riflette e si amplifica sui mercati finanziari, fomentando paura e perdita di valore delle aziende. L’idea interessante di questo studio è la rappresentazione del sistema economico-finanziario attraverso un network, unendo così i principi dello studio di reti sociali a quelli economici e dando luogo a nuovi strumenti di analisi attraverso la valutazione della struttura del sistema prima della pandemia, e quindi fornire strategie per la ripresa e il consolidamento nelle fasi successive al lockdown.

L’Osservatorio Big Data Analytics del Politecnico di Milano nel 2018 ha appurato che il peso di attività correlate nelle piccole e medie imprese sul mercato italiano è fermo al 12% del totale. Questa quota risulta irrisoria contestualizzandola nell’intero panorama industriale, in cui le PMI occupano quasi l’intera scena; ma, analizzando i motivi della mancata diffusione dell’uso dei Big Data nelle PMI in un contesto aziendale di media-piccola grandezza, si evidenzia una difficoltà di stima dei benefici degli investimenti e una mancanza di competenze specifiche – ciò che risulta ancora più rilevante considerando il dato relativo al GDPR (Genral Data Protection Regulation) per cui solo una PMI su 10 ritiene critica la gestione degli aspetti di security e privacy. Cercando di approfondire maggiormente i risultati delle analisi dell’Osservatorio Big Data, si evince che negli ultimi anni il mercato delle PMI sta pian piano aderendo al mercato Analytics (che nel 2018 cresce del +26%), dando luogo a 5 gruppi di PMI che possiamo discriminare in base al grado di integrazione e al know how delle analisi tecnico informatiche, ovvero aziende tradizionali (10%), in preparazione (31%), inconsapevoli o bloccate (42%), pronte (10%) e lanciate (7%).

L’Osservatorio Big Data Analytics del Politecnico di Milano nel 2018 ha appurato che il peso di attività correlate nelle piccole e medie imprese sul mercato italiano è fermo al 12% del totale. Questa quota risulta irrisoria contestualizzandola nell’intero panorama industriale, in cui le PMI occupano quasi l’intera scena; ma, analizzando i motivi della mancata diffusione dell’uso dei Big Data nelle PMI in un contesto aziendale di media-piccola grandezza, si evidenzia una difficoltà di stima dei benefici degli investimenti e una mancanza di competenze specifiche – ciò che risulta ancora più rilevante considerando il dato relativo al GDPR (Genral Data Protection Regulation) per cui solo una PMI su 10 ritiene critica la gestione degli aspetti di security e privacy. Cercando di approfondire maggiormente i risultati delle analisi dell’Osservatorio Big Data, si evince che negli ultimi anni il mercato delle PMI sta pian piano aderendo al mercato Analytics (che nel 2018 cresce del +26%), dando luogo a 5 gruppi di PMI che possiamo discriminare in base al grado di integrazione e al know how delle analisi tecnico informatiche, ovvero aziende tradizionali (10%), in preparazione (31%), inconsapevoli o bloccate (42%), pronte (10%) e lanciate (7%).

Per le imprese del territorio c’è dunque ancora molta strada da percorrere, ma a seguito della grande pausa causata dall’epidemia Covid-19 la ripresa può tratte beneficio anche dai Big Data, per i quali il ruolo di una solida struttura di collezionamento e analisi dei dati giova alle aziende e permette loro di migliorarsi e di adeguarsi al mercato in tempi record.

by Redazione | 14 February 2020 | Articoli, Blog

Fonte: www.mbres.it

E’ stato recentemente pubblicato il report 2014-2018 dell’Area Studi di Mediobanca relativo alle maggiori aziende del sistema Moda, sia italiane (173 aziende con fatturato superiore ai 100 milioni di euro) che europee (46 grandi gruppi con fatturato superiore ai 900 milioni di euro). Lo studio conferma anche per l’anno 2018 un trend di crescita sia del fatturato che occupazionale, con alcuni corollari interessanti che aiutano a comprendere l’evoluzione del settore.

Il giro d’affari totale in Italia si assesta infatti attorno ai 72 miliardi di euro (+9,4% rispetto al 2015), viaggiando così negli ultimi anni ad una velocità circa doppia rispetto alla crescita del PIL, a testimonianza del fatto che stiamo parlando di un settore di traino dell’economia (anche l’occupazione è aumentata, sebbene con una leggera flessione negli ultimi due anni). Andando un po’ più a fondo si scorge che, a livello di ricavi, emergono i comparti abbigliamento (42,6% del totale), pelletteria (23,1%) e occhialeria (15,6%), mentre si distinguono come crescita delle vendite i settori della gioielleria, del tessile, della pelletteria e delle calzature. Ciò indica anche una preminenza delle grandi realtà nei comparti maggiormente in espansione nel nostro paese per ciò che riguarda il mercato del lusso.

Per quanto riguarda la proprietà dei brand, si consolida la presenza di attori stranieri, i quali controllano il 34,7% del fatturato aggregato; essi sono soprattutto di nazionalità francese (14,2% del fatturato), specificamente per la presenza di due grandi gruppi multinazionali, ovvero Kering e LVMH. Cionondimeno, le società a controllo italiano primeggiano per redditività sui gruppi stranieri (ebit al 9,3% rispetto al 6,2%), in particolare per quanto concerne le aziende quotate in borsa ed a conduzione familiare. Queste ultime sono anche le più propense all’esportazione in settori comunque molto dipendenti dalla clientela straniera: infatti la quota parte del loro fatturato derivante dall’export è pari all’86,1%.

Per quanto riguarda la proprietà dei brand, si consolida la presenza di attori stranieri, i quali controllano il 34,7% del fatturato aggregato; essi sono soprattutto di nazionalità francese (14,2% del fatturato), specificamente per la presenza di due grandi gruppi multinazionali, ovvero Kering e LVMH. Cionondimeno, le società a controllo italiano primeggiano per redditività sui gruppi stranieri (ebit al 9,3% rispetto al 6,2%), in particolare per quanto concerne le aziende quotate in borsa ed a conduzione familiare. Queste ultime sono anche le più propense all’esportazione in settori comunque molto dipendenti dalla clientela straniera: infatti la quota parte del loro fatturato derivante dall’export è pari all’86,1%.

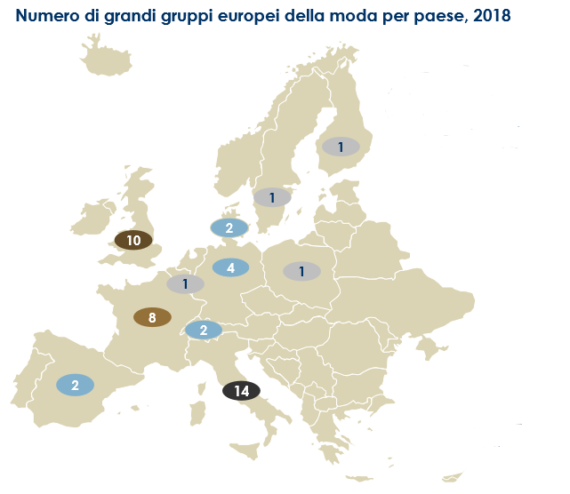

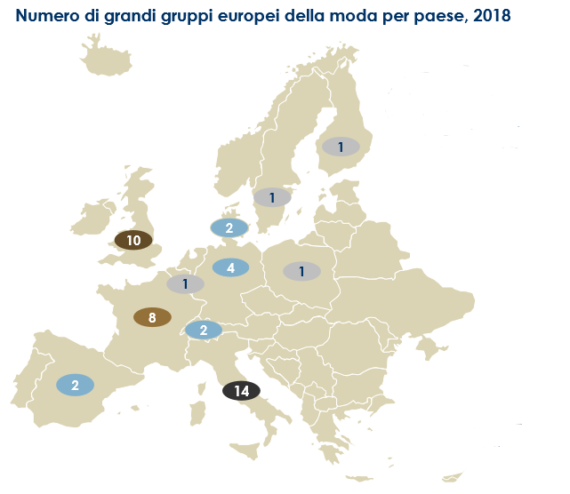

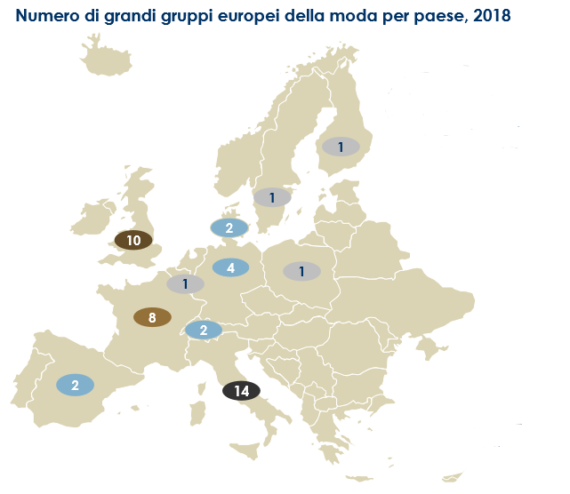

Lo scenario europeo è anch’esso dominato dalle grandi multinazionali, e sebbene il peso dell’Italia sia inferiore a quello di Germania, Regno Unito e Francia (quest’ultima è nettamente la capofila, con il 34,6% del fatturato aggregato), il nostro paese è comunque il più rappresentato a livello numerico (14 grandi realtà).

Lo scenario europeo è anch’esso dominato dalle grandi multinazionali, e sebbene il peso dell’Italia sia inferiore a quello di Germania, Regno Unito e Francia (quest’ultima è nettamente la capofila, con il 34,6% del fatturato aggregato), il nostro paese è comunque il più rappresentato a livello numerico (14 grandi realtà).

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Il Fashion italiano continuerà a crescere fino a raggiungere e superare quota 80 miliardi di euro, e buona parte di questa crescita sarà trainata dalla visibilità e dalla reputazione on-line dei brand, i quali dovranno giocoforza adottare complesse Digital Strategy e approfondire temi quali la sostenibilità, l’ambiente, l’etica del lavoro e l’economia circolare, oltre a confermarsi in termini di affidabilità e qualità del prodotto.

by Redazione | 6 November 2019 | Articoli, Blog

Un recente passaggio evolutivo nell’applicazione delle tecnologie digitali nelle imprese italiane è stato quello relativo all’implementazione di infrastrutture e servizi cloud, che ha determinato e determina un certo cambiamento nei processi interni alle aziende. Questo genere di evoluzione tecnologica è tuttora in corso, guidata non solo dall’emergere di soluzioni web-based per le imprese, ma anche da nuovi abilitatori digitali decisamente pervasivi ed efficaci quali IoT (Internet-of-things), intelligenza artificiale e machine learning, o reti mobili di ultima generazione come il 5G.

Un recente passaggio evolutivo nell’applicazione delle tecnologie digitali nelle imprese italiane è stato quello relativo all’implementazione di infrastrutture e servizi cloud, che ha determinato e determina un certo cambiamento nei processi interni alle aziende. Questo genere di evoluzione tecnologica è tuttora in corso, guidata non solo dall’emergere di soluzioni web-based per le imprese, ma anche da nuovi abilitatori digitali decisamente pervasivi ed efficaci quali IoT (Internet-of-things), intelligenza artificiale e machine learning, o reti mobili di ultima generazione come il 5G.

Tutte queste tecnologie hanno in comune la creazione e l’utilizzo di una immensa mole di dati, cosa che ha generato la conseguente necessità di gestirli ed analizzarli, unitamente ad altre spinte di natura principalmente normativa (si pensi al GDPR sulla gestione della privacy e dei dati personali in vigore da qualche anno in Europa), mediante tecniche di Big Data management.

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (Digital Strategy). A livello operativo, molte imprese si sono attivate in vari modi per assorbire le competenze tecniche specifiche, sia mediante formazione che mediante reperimento sul mercato di figure professionali, per poter utilizzare al meglio gli strumenti innovativi di cui si stanno dotando seguendo l’evoluzione delle infrastrutture informatiche. Tale evoluzione procede velocemente ed è molto complesso anticipare i tempi prevedendone gli sviluppi concreti, tuttavia emergono alcuni elementi che sembrano fornire delle indicazioni chiare, almeno su di un piano sufficientemente generale: si va verso l’integrazione (ad esempio l’integrazione dei dati sul comportamento dei clienti con le attività di marketing e di customer service, dei dati di lavorazione dei macchinari e del reparto produttivo con la gestione della qualità del prodotto e della manutenzione predittiva, delle informazioni di mercato con le strategie di vendita, dei dati di produttività con la gestione delle risorse umane, eccetera) e ciò porta ad interpretare l’azienda come un anello di una supply-chain di dimensioni più ampie.

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (Digital Strategy). A livello operativo, molte imprese si sono attivate in vari modi per assorbire le competenze tecniche specifiche, sia mediante formazione che mediante reperimento sul mercato di figure professionali, per poter utilizzare al meglio gli strumenti innovativi di cui si stanno dotando seguendo l’evoluzione delle infrastrutture informatiche. Tale evoluzione procede velocemente ed è molto complesso anticipare i tempi prevedendone gli sviluppi concreti, tuttavia emergono alcuni elementi che sembrano fornire delle indicazioni chiare, almeno su di un piano sufficientemente generale: si va verso l’integrazione (ad esempio l’integrazione dei dati sul comportamento dei clienti con le attività di marketing e di customer service, dei dati di lavorazione dei macchinari e del reparto produttivo con la gestione della qualità del prodotto e della manutenzione predittiva, delle informazioni di mercato con le strategie di vendita, dei dati di produttività con la gestione delle risorse umane, eccetera) e ciò porta ad interpretare l’azienda come un anello di una supply-chain di dimensioni più ampie.

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (Analytics e BI), il che espande il tema dei Big Data ben oltre il perimetro della singola impresa classica, coinvolgendo non solo, com’è ovvio, clienti e fornitori nelle loro attività tipiche di vendita e di acquisto, ma l’intera filiera del valore comprensiva delle tendenze comportamentali e sociali di tutti gli attori in gioco, interpretata a partire dall’utilizzo di tutti gli strumenti innovativi generatori effettivi di dati (ad oggi i dispositivi mobili hanno raggiunto un livello di pervasività totale anche in ambito lavorativo in ogni reparto, e le applicazioni software sono decisamente più determinanti delle soluzioni hardware).

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (Analytics e BI), il che espande il tema dei Big Data ben oltre il perimetro della singola impresa classica, coinvolgendo non solo, com’è ovvio, clienti e fornitori nelle loro attività tipiche di vendita e di acquisto, ma l’intera filiera del valore comprensiva delle tendenze comportamentali e sociali di tutti gli attori in gioco, interpretata a partire dall’utilizzo di tutti gli strumenti innovativi generatori effettivi di dati (ad oggi i dispositivi mobili hanno raggiunto un livello di pervasività totale anche in ambito lavorativo in ogni reparto, e le applicazioni software sono decisamente più determinanti delle soluzioni hardware).

Come si può facilmente comprendere, un tale sforzo di innovazione continua pretende altrettali impegni di riorganizzazione aziendale con un conseguente (e pesante) adeguamento dei processi, nonché l’eventuale implementazione di nuovi processi che possano rispondere alle emergenti esigenze di gestione – in particolare dei Big Data e delle modalità di loro interpretazione a fini imprenditoriali.

Il mercato dei prodotti informatici e dei servizi per la gestione di una grande mole di dati è in ascesa, ed ha superato da poco, in Italia, il miliardo di euro. Accedervi senza adeguati progetti di innovazione organizzativa potrebbe rivelarsi un boomerang.

by Redazione | 11 April 2019 | Blog, Eventi

Il mercato italiano è unico in termini di creatività e patrimonio di conoscenze, soprattutto in settori come quello del Fashion e dell’abbigliamento e calzature di lusso. Tuttavia le aziende ormai agiscono sempre più in uno scenario digitale. Come possono preservare l’unicità del loro marchio in tale scenario? Come far fruttare le competenze tradizionali nel mondo informatizzato? Come ottimizzare i processi di sviluppo creativo e di produzione con il supporto degli strumenti digitali?

Il mercato italiano è unico in termini di creatività e patrimonio di conoscenze, soprattutto in settori come quello del Fashion e dell’abbigliamento e calzature di lusso. Tuttavia le aziende ormai agiscono sempre più in uno scenario digitale. Come possono preservare l’unicità del loro marchio in tale scenario? Come far fruttare le competenze tradizionali nel mondo informatizzato? Come ottimizzare i processi di sviluppo creativo e di produzione con il supporto degli strumenti digitali?

A queste ed altre domande si è cercato di rispondere durante il seminario “Innovation & technology: PLM nell’industria del Fashion”, ospitato mercoledì 10 aprile nella sede del Politecnico Calzaturiero e che ha visto partecipare importanti realtà imprenditoriali del settore quali Lotto e Christian Louboutin assieme ad altre a servizio dell’industria (hanno avuto modo di presentare i loro prodotti Centric, focalizzato sul suo pacchetto PLM, 3D Excite e SolidWorks per le applicazioni software 3D, Nuovamacut con esempi reali di stampa tridimensionale su periferiche HP), compresa la presenza di MAS in veste di co-organizzatori.

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del Politecnico Calzaturiero, oltre ad una presentazione delle attività formative e didattiche dell’istituto, sono state sottolineate le linee guida del dibattito: cercare di scoprire come la tecnologia e l’innovazione possano servire il Made in Italy per competere nel mercato globale valorizzando le singole abilità creative e produttive. Una nutrita platea di astanti, composta perlopiù da manager e tecnici di aziende venete (sia multinazionali del fashion con presenza locale, sia PMI che operano nella filiera del lusso), ha potuto quindi dapprima verificare le funzionalità particolari di pacchetti software al servizio dello sviluppo prodotto e della produzione (gestione distinte base, materiali, accessori, componenti, classificazioni, ma anche prototipi 3D) e poi assistere ai racconti delle esperienze vissute sul campo da chi ne ha già iniziata l’implementazione.

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del Politecnico Calzaturiero, oltre ad una presentazione delle attività formative e didattiche dell’istituto, sono state sottolineate le linee guida del dibattito: cercare di scoprire come la tecnologia e l’innovazione possano servire il Made in Italy per competere nel mercato globale valorizzando le singole abilità creative e produttive. Una nutrita platea di astanti, composta perlopiù da manager e tecnici di aziende venete (sia multinazionali del fashion con presenza locale, sia PMI che operano nella filiera del lusso), ha potuto quindi dapprima verificare le funzionalità particolari di pacchetti software al servizio dello sviluppo prodotto e della produzione (gestione distinte base, materiali, accessori, componenti, classificazioni, ma anche prototipi 3D) e poi assistere ai racconti delle esperienze vissute sul campo da chi ne ha già iniziata l’implementazione.

In veste di relatore, Walter Macorig ha tenuto un primo intervento sull’ “Importanza del Digital Product Development nell’era 4.0”: in quanto società di consulenza, MAS ha curato numerosi progetti di innovazione sullo sviluppo prodotto e con piattaforme PLM presso importanti marchi della moda, esperienze che hanno permesso di focalizzare alcuni punti di attenzione (ad esempio sull’importanza della progettazione e sulla cura del cambiamento organizzativo, non secondari all’aggiornamento dei sistemi) e fornire degli spunti al pubblico a partire da situazioni reali. Numerose esigenze imprenditoriali nascono infatti da esigenze pratiche: controllo dei costi, aumento dei margini, maggiore velocità, maggiore qualità. Per questo sono risultati particolarmente interessanti i racconti delle effettive esperienze progettuali nei successivi due interventi, relativi a importanti realtà che operano in mercati diversi nel mondo della calzatura, tenuti da Sebastiano Di Camillo di Lotto–Stonefly e Tito Simone di Christian Louboutin, i quali hanno delineato gli impatti delle implementazioni tecnologiche nelle loro aziende e le modalità con cui li hanno gestiti. Nell’ultima parte del seminario ci si è invece calati a scandagliare le possibilità di applicazione di un software PLM e i suoi relativi benefici, grazie alla presentazione puntuale di Silvano Joly di Centric della loro soluzione.

In veste di relatore, Walter Macorig ha tenuto un primo intervento sull’ “Importanza del Digital Product Development nell’era 4.0”: in quanto società di consulenza, MAS ha curato numerosi progetti di innovazione sullo sviluppo prodotto e con piattaforme PLM presso importanti marchi della moda, esperienze che hanno permesso di focalizzare alcuni punti di attenzione (ad esempio sull’importanza della progettazione e sulla cura del cambiamento organizzativo, non secondari all’aggiornamento dei sistemi) e fornire degli spunti al pubblico a partire da situazioni reali. Numerose esigenze imprenditoriali nascono infatti da esigenze pratiche: controllo dei costi, aumento dei margini, maggiore velocità, maggiore qualità. Per questo sono risultati particolarmente interessanti i racconti delle effettive esperienze progettuali nei successivi due interventi, relativi a importanti realtà che operano in mercati diversi nel mondo della calzatura, tenuti da Sebastiano Di Camillo di Lotto–Stonefly e Tito Simone di Christian Louboutin, i quali hanno delineato gli impatti delle implementazioni tecnologiche nelle loro aziende e le modalità con cui li hanno gestiti. Nell’ultima parte del seminario ci si è invece calati a scandagliare le possibilità di applicazione di un software PLM e i suoi relativi benefici, grazie alla presentazione puntuale di Silvano Joly di Centric della loro soluzione.

Considerate le reazioni del pubblico, si è potuta avere la conferma che si tratta di temi molto sentiti e all’ordine del giorno: il grande vantaggio di eventi come questo è poter raccogliere le esperienze sul campo di aziende che credono nell’innovazione digitale, stanno sviluppando progetti e si trovano così ad affrontare problemi simili a quelli di molte imprese del territorio. I sistemi Digital oggi non sono solo sviluppo prodotto, ma anche vendite, marketing, approvvigionamenti e integrazioni di filiera, analisi dei dati, sistemi di collaborazione e quant’altro. Ma ad ogni modo, anche dai casi studio emersi è stato confermato come i progetti di innovazione siano strategici in questo momento storico, e come non si tratti solo di mere introduzioni di strumenti tecnologici, quanto piuttosto di strategie di profonda trasformazione organizzativa.

La recente emergenza legata al Coronavirus ha forzatamente sottoposto all’attenzione di tutti la questione dello smart working: un modello organizzativo in grado di portare notevoli vantaggi alle organizzazioni che lo adottano, in termini di produttività, raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore. Tuttavia approfondire il significato di smart working non è immediato e nemmeno così intuitivo: il concetto resta ancora oggi ambiguo e dev’essere meglio definito. Fare smart working non vuol dire semplicemente “lavorare da casa”. Mentre la digital transformation non è un mero progetto, quanto piuttosto un avvicinamento continuo a tecnologie in evoluzione, fare smart working significa anche imparare a lavorare per progetti e introdurre strumenti condivisi per la pianificazione aziendale. Essendo l’imperativo “basta cartellino”, dinamicità, flessibilità, digitalizzazione e raggiungimento di obiettivi produttivi concordati diventano il nuovo focus, perdendo ovviamente di importanza la presenza fisica dei lavoratori in azienda.

La recente emergenza legata al Coronavirus ha forzatamente sottoposto all’attenzione di tutti la questione dello smart working: un modello organizzativo in grado di portare notevoli vantaggi alle organizzazioni che lo adottano, in termini di produttività, raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore. Tuttavia approfondire il significato di smart working non è immediato e nemmeno così intuitivo: il concetto resta ancora oggi ambiguo e dev’essere meglio definito. Fare smart working non vuol dire semplicemente “lavorare da casa”. Mentre la digital transformation non è un mero progetto, quanto piuttosto un avvicinamento continuo a tecnologie in evoluzione, fare smart working significa anche imparare a lavorare per progetti e introdurre strumenti condivisi per la pianificazione aziendale. Essendo l’imperativo “basta cartellino”, dinamicità, flessibilità, digitalizzazione e raggiungimento di obiettivi produttivi concordati diventano il nuovo focus, perdendo ovviamente di importanza la presenza fisica dei lavoratori in azienda. L’Osservatorio del Politecnico di Milano definisce la pratica dello smart working come una filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e nuovi spazi fisici. Il lavoro Agile è sinonimo di benessere e produttività dei dipendenti, nonché di riduzione delle emissioni. Come si evince da questa definizione, lo smart working va ben oltre il concetto di “telelavoro”. Se infatti quest’ultimo si configura come una vera e propria forma contrattuale, il lavoro Agile rappresenta un accordo tra lavoratore e organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato. Le due forme di remote working si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e autonomia. Nello smart working, è il lavoratore a scegliere luoghi e orari di lavoro, laddove le regole imposte dal “telelavoro” sono invece abbastanza rigide e prestabilite.

L’Osservatorio del Politecnico di Milano definisce la pratica dello smart working come una filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e nuovi spazi fisici. Il lavoro Agile è sinonimo di benessere e produttività dei dipendenti, nonché di riduzione delle emissioni. Come si evince da questa definizione, lo smart working va ben oltre il concetto di “telelavoro”. Se infatti quest’ultimo si configura come una vera e propria forma contrattuale, il lavoro Agile rappresenta un accordo tra lavoratore e organizzazione all’interno del rapporto di lavoro subordinato. Le due forme di remote working si differenziano soprattutto in termini di flessibilità e autonomia. Nello smart working, è il lavoratore a scegliere luoghi e orari di lavoro, laddove le regole imposte dal “telelavoro” sono invece abbastanza rigide e prestabilite. Considerando la crescente diffusione della filosofia del Lavoro Agile è bene chiedersi allora se le aziende stiano considerando tutti gli elementi fondamentali nel modello. Ogni progetto di smart working, infatti, per avere successo, richiede di considerare contemporaneamente competenze diverse in azienda, modalità di gestione di team di lavoro a distanza, individuando obiettivi specifici, misurabili e definiti nel tempo, e di agire in modo sistemico su diverse leve di progettazione. Essenziale è la complementarietà tra soluzioni tecnologiche adottate, il ripensamento degli spazi e lo sviluppo di competenze e di una cultura aziendale orientata ai risultati. Tecnologie, competenze, spazi e cultura sono insomma le fondamenta alla base di ogni buona pratica di smart working. È necessario dunque un cambio di mentalità importante, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti, che porti ad un processo di cambiamento complessivo. Ciò richiede manager con capacità di delega, capacità di utilizzare strumenti adeguati al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle performance, ma soprattutto capacità di motivare gruppi di lavoro geograficamente dislocati.

Considerando la crescente diffusione della filosofia del Lavoro Agile è bene chiedersi allora se le aziende stiano considerando tutti gli elementi fondamentali nel modello. Ogni progetto di smart working, infatti, per avere successo, richiede di considerare contemporaneamente competenze diverse in azienda, modalità di gestione di team di lavoro a distanza, individuando obiettivi specifici, misurabili e definiti nel tempo, e di agire in modo sistemico su diverse leve di progettazione. Essenziale è la complementarietà tra soluzioni tecnologiche adottate, il ripensamento degli spazi e lo sviluppo di competenze e di una cultura aziendale orientata ai risultati. Tecnologie, competenze, spazi e cultura sono insomma le fondamenta alla base di ogni buona pratica di smart working. È necessario dunque un cambio di mentalità importante, nella formazione del personale e nel ruolo dei dirigenti, che porti ad un processo di cambiamento complessivo. Ciò richiede manager con capacità di delega, capacità di utilizzare strumenti adeguati al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle performance, ma soprattutto capacità di motivare gruppi di lavoro geograficamente dislocati. Un ultimo punto da considerare è che ai dipendenti lavorare da casa piace. Un’indagine condotta da CGIL su oltre 6.000 lavoratori ha messo in evidenza l’apprezzamento della maggioranza (oltre il 60%) per il lavoro da casa. Allo stesso risultato è giunta anche una ricerca della società di consulenza Variazioni: la somma di chi ha vissuto bene il lavoro da casa e di chi ne è rimasto addirittura entusiasta ammonta ad una netta maggioranza (sopra l’80% degli intervistati)!

Un ultimo punto da considerare è che ai dipendenti lavorare da casa piace. Un’indagine condotta da CGIL su oltre 6.000 lavoratori ha messo in evidenza l’apprezzamento della maggioranza (oltre il 60%) per il lavoro da casa. Allo stesso risultato è giunta anche una ricerca della società di consulenza Variazioni: la somma di chi ha vissuto bene il lavoro da casa e di chi ne è rimasto addirittura entusiasta ammonta ad una netta maggioranza (sopra l’80% degli intervistati)!

L’analista di mercato

L’analista di mercato  Con la combinazione di Big Data e analytics, infatti, si possono ottenere risultati nelle più svariate applicazioni, come ad esempio determinare le cause di guasti, problemi e difetti in tempo reale, generare coupon presso i punti vendita in base alle abitudini d’acquisto dei clienti, ricalcolare interi rischi di portafoglio in pochi minuti o rilevare un comportamento fraudolento prima che colpisca l’azienda. A seguito della

Con la combinazione di Big Data e analytics, infatti, si possono ottenere risultati nelle più svariate applicazioni, come ad esempio determinare le cause di guasti, problemi e difetti in tempo reale, generare coupon presso i punti vendita in base alle abitudini d’acquisto dei clienti, ricalcolare interi rischi di portafoglio in pochi minuti o rilevare un comportamento fraudolento prima che colpisca l’azienda. A seguito della  L’Osservatorio

L’Osservatorio

Per quanto riguarda la proprietà dei brand, si consolida la presenza di attori stranieri, i quali controllano il 34,7% del fatturato aggregato; essi sono soprattutto di nazionalità francese (14,2% del fatturato), specificamente per la presenza di due grandi gruppi multinazionali, ovvero Kering e LVMH. Cionondimeno, le società a controllo italiano primeggiano per redditività sui gruppi stranieri (

Per quanto riguarda la proprietà dei brand, si consolida la presenza di attori stranieri, i quali controllano il 34,7% del fatturato aggregato; essi sono soprattutto di nazionalità francese (14,2% del fatturato), specificamente per la presenza di due grandi gruppi multinazionali, ovvero Kering e LVMH. Cionondimeno, le società a controllo italiano primeggiano per redditività sui gruppi stranieri ( Lo scenario europeo è anch’esso dominato dalle grandi multinazionali, e sebbene il peso dell’Italia sia inferiore a quello di Germania, Regno Unito e Francia (quest’ultima è nettamente la capofila, con il 34,6% del fatturato aggregato), il nostro paese è comunque il più rappresentato a livello numerico (14 grandi realtà).

Lo scenario europeo è anch’esso dominato dalle grandi multinazionali, e sebbene il peso dell’Italia sia inferiore a quello di Germania, Regno Unito e Francia (quest’ultima è nettamente la capofila, con il 34,6% del fatturato aggregato), il nostro paese è comunque il più rappresentato a livello numerico (14 grandi realtà).

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici (

Le aziende si sono presto trovate quindi nella necessità di effettuare delle scelte per adeguarsi al cambiamento tecnologico, ed ognuna di esse sta avendo il suo riverbero nella conduzione dei processi aziendali e nell’organizzazione dell’impresa in senso sia strategico che operativo. Ad esempio, a livello direzionale, le realtà di mercato più all’avanguardia hanno iniziato da tempo ad adottare strategie di change management adatte all’implementazione ed allo sfruttamento dei nuovi paradigmi tecnologici ( Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (

Questo si riflette direttamente sulla capacità di controllo e di analisi dei dati (

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del

Nell’introduzione di Mauro Tescaro, direttore del  In veste di relatore,

In veste di relatore,